Quatre auteurs ont étudié l'exploitation agricole et industrielle des bassins de l'Arroux, de la Grosne et de la Petite Grosne à la fin du 19e siècle. Ils concluent que la pression sur la ressource en eau liée à l'hydraulique et les petites discontinuités écologiques étaient plus marquées voici 100 ans qu'elles ne le sont aujourd'hui. Leur travail permet aussi d'observer qu'une proportion importante des écoulements de tête de bassin relève de milieux artificiels et non naturels: cela forme une réalité hybride, co-construite à la rencontre de la nature, de l'économie et de la société, pendant plusieurs siècles d'occupation. On en trouve aujourd'hui la trace persistante dans un réseau de retenues, biefs et canaux dont beaucoup se sont peu à peu et spontanément renaturés après la fin de leur exploitation économique. Mieux comprendre l'histoire environnementale permet de relativiser certains discours hâtifs voire simplistes tenus aujourd'hui par une écologie administrative ou militante qui parle beaucoup des ouvrages hydrauliques, mais qui connaît finalement très peu leur réalité, faute d'analyse sérieuse.

Nicolas Jacob-Rousseau, Fabien Météry, Charles Tscheiller et Oldrich Navratil ont étudié l'histoire environnementale de trois bassins versants de Bourgogne (Arroux, Grosne, Petite Grosne), en particulier l'expansion de l'hydraulique agricole et industrielle au 19e siècle, période de la présence démographique la plus importante et de l'exploitation économique la plus diffuse de l'eau dans ces campagnes.

L’Arroux, tributaire de la Loire, la Grosne et la Petite Grosne, tributaires de la Saône, ont des bassins de taille inégale : 1798 km2 pour l’Arroux à Étang-sur-Arroux, 465 km2 pour la Grosne à Massilly, 125 km2 pour la Petite Grosne à son confluent avec la Saône. Les régimes d’écoulement présentent une abondance de saison froide et des étiages estivaux assez marqués (ponction de l’évapotranspiration), avec des situations d’étiages prononcés en juillet, août et septembre.

Les auteurs font observer à propos de leur objet d'étude : "les cours d’eau des bassins de l’Arroux et des deux Grosnes appartiennent au domaine océanique dégradé et sont, à l’exception des quelques tributaires de l’Arroux qui drainent le Morvan, des organismes de faible énergie où, autre élément de distinction, les sites hydrauliques remontent très souvent à l’époque médiévale ou au début des temps modernes (...) ces types de vallées concentrent aujourd’hui l’attention des projets de restauration et que les enjeux de conservation de l’héritage hydraulique y sont les plus discutés".

La base documentaire a été formée de L’Atlas des irrigations et des usines, constitué entre 1861 et 1901 dans chaque département (AN - série F10), qui recense toutes les prises d’eau existant alors et indique les débits moyens dérivés, la longueur des canaux collectifs, les forces motrices ainsi que les superficies arrosées. Les cartes (Cassini, État-Major, IGN) ou les cadastres ont été mobilisés pour confirmer les sites et des caractéristiques techniques (longueur des biefs et tronçons court-circuités) ont été vérifiées par des observations sur le terrain.

Cette carte montre le débit des eaux motrices dérivées pour usage industriel à la fin du 19e siècle (1879 Grosne, 1881 Arroux). On observe la très forte expansion des débits canalisés par rapport aux tronçons naturels.

Cette carte montre les surfaces des prairies irriguées en hectares par commune à la fin du 19e siècle (1879 Grosne, 1881 Arroux)

Les auteurs soulignent qu'à cette époque, le double usage agricole et industriel de l'eau soulevait des tensions récurrentes :

"Le seul fait que toute amélioration technique entreprise par un industriel ait immanquablement suscité l’inquiétude voire l’opposition des riverains du voisinage témoigne du degré de sensibilité de la société à la question de l’eau. La crainte que le remous d’un barrage rehaussé produisît une submersion de prairies riveraines était un motif récurrent de protestation. Mais les tensions les plus fortes furent relatives au partage des eaux car les dérivations industrielles ou les prélèvements agricoles entraînèrent à plusieurs reprises l’asséchement temporaire de certains tronçons de cours d’eau. Ainsi les archives signalent-elles le phénomène dans le Ternin en 1862, l’Arroux à Dracy-Saint-Loup en 1870, le ruisseau de Manlay en 1883, celui de Blanot en 1913 ou encore en 1858 et1859danslaGrosne(AD71,7S3et4).En août 1858, un arrêté préfectoral, invoquant une situation de sécheresse exceptionnelle depuis une année et le préjudice que les prélèvements agricoles faisaient subir aux industriels, exige la suppression de tous les barrages agricoles construits sans autorisation, sur toutes les rivières du département de Saône- et-Loire"

Voici une des conclusions de leur travail :

"Les documents et informations utilisés montrent que l’exploitation agricole et industrielle des eaux au XIXe siècle engendrait une pression non négligeable sur les écoulements. Les éléments de plusieurs ordres (statistiques, textuels, hydrologiques) semblent assez concordants et permettent même d’envisager les aspects spatiaux. Comme l’ont montré les travaux qui ont déjà été menés sur cette question (Berger, 1998 ; Jacob, 2005), les pratiques agricoles sollicitaient fortement les écoulements et aggravaient les situations de faible débit. À bien des égards, l’équipement industriel comme l’extension des prés paraissent avoir été étroitement ajustés aux ressources, induisant une tension latente qui commence à se relâcher dans les premières décennies du XXe siècle, avec les recompositions démographiques et économiques de l’Entre-deux-guerres ; les conflits disparaissent alors des archives. L’impression qu’une situation de blocage avaient été atteinte avant 1914 concorde avec le diagnostic pessimiste que firent maints ingénieurs du Service hydraulique au XIXe siècle : les conflits, les droits d’eau préexistants, la densité des prises d’eau ne permettaient plus guère à de nouvelles initiatives ou à des projets d’irrigation collective de s’immiscer dans des espaces hydro-agricoles saturés (Jacob-Rousseau, 2015). Ceci invite à considérer aussi avec un autre regard le passé des hydrosystèmes, qui n’étaient pas exempts de fortes perturbations ou de discontinuités de l’écoulement. D’autre part, la déprise rurale et industrielle fait que les écoulements sont aujourd’hui bien moins sollicités dans ces bassins qu’ils l’étaient à la fin du XIXe siècle."

Discussion

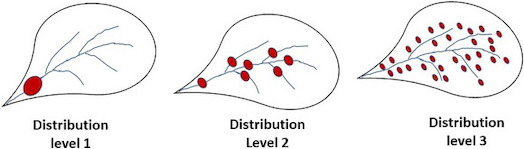

Plus nous étudions l'histoire et l'archéologie environnementales, mieux nous mesurons que les modifications humaines des milieux ne sont pas propres à notre époque ni même forcément à l'accélération de la société industrielle de consommation dans les 30 glorieuses. En réalité, dans des zones anciennement et densément peuplées comme l'Europe occidentale, l'usage des ressources a été toujours été présent. Une part importante des écoulements en tête de bassin de Bourgogne est ainsi d'origine artificielle (retenues, biefs, canaux, fossés), avec un recul de l'activité industrielle / agricole ayant pu engager des renaturations partielles et spontanées de ces milieux.

Contrairement à ce que dit une vulgate simpliste de certains experts administratifs de l'eau, les discontinuités écologiques d'origine humaine ne sont pas une pression qui augmente partout dans le temps et dans l'espace: elle était plus forte au 19e siècle qu'elle ne l'est aujourd'hui dans nombre de têtes de bassin ayant subi depuis l'exode rural et le développement de nouvelles industries ne dépendant pas de l'eau locale. Du même coup, faire reposer la causalité d'un déclin récent de biodiversité sur ces ouvrages est assez douteux : à tout prendre, si déclin il y a eu, il serait corrélé au recul et non à l'avancée de la petite hydraulique depuis 100 ans ; il faudrait déjà disposer d'estimation fiable de cette biodiversité sur des séries longues, ce qui est loin d'être le cas et ce qui autorise certains à parler dans le vide des données...

Ce qui a changé entre la fin du 19e siècle et le début du 21e siècle n'est généralement pas la hausse des usages hydrauliques locaux de tête de bassin, mais plutôt d'autres phénomènes : changement climatique, apparition des polluants de synthèse bien plus nombreux et diffus, évolutions de certaines pratiques culturales et drainage de zones humides, artificialisation de lits majeurs dans les zones urbaines et péri-urbaines.

Référence :Jacob-Rousseau N et al (2016), La petite hydraulique agricole et industrielle, de l’histoire économique à l’évaluation quantitative des pressions sur les écoulements, XIXe – début XXe siècle. Bassins de l’Arroux, de la Grosne et de la Petite Grosne (Bourgogne, France), BSGLg, 67, 143-160

.jpg)