Et si renaturer signifiait parfois détruire ? Plongez dans l’histoire du marais d’Andryes, un projet controversé qui interroge notre rapport à l’écologie et à l’aménagement du territoire.

06/01/2025

Marais d'Andryes : quand la renaturation tourne à l’artificialisation

07/08/2023

Les zones humides peuvent atténuer les sécheresses... mais pas toujours (Wu et al 2023)

"Les zones humides ont été désignées comme une solution potentielle fondée sur la nature pour améliorer la résilience et réduire les risques d'extrêmes hydrométéorologiques. Cependant, si et dans quelle mesure les zones humides peuvent affecter les sécheresses hydrologiques n'est pas bien compris. Pour combler cette lacune, nous avons proposé un cadre général permettant de discerner l'effet des zones humides sur : (i) les caractéristiques (durée, sévérité, processus de développement et de récupération) des sécheresses hydrologiques, et (ii) la propagation des sécheresses météorologiques aux sécheresses hydrologiques.Premièrement, une modélisation hydrologique a été réalisée avec un modèle spatialement explicite intégré à des modules de zones humides. Ensuite, la théorie de la course et la méthode de mise en commun ont été sélectionnées pour reconnaître les événements de sécheresse hydrologique et identifier leurs caractéristiques. En outre, le coefficient de corrélation de Pearson, la méthode de décalage temporel et la transformée en ondelettes croisées ont été utilisés pour explorer les processus de propagation. Enfin, les caractéristiques et les processus de propagation ont été comparés pour quantifier les services d'atténuation des zones humides sur les sécheresses hydrologiques. Pour valider le cadre proposé, deux bassins fluviaux de Chine et du Canada (le Gan River Bain et le Nelson River Bain), avec une couverture terrestre distincte, ont été choisis pour effectuer une modélisation hydrologique et quantifier les effets des zones humides.Les résultats indiquent que les zones humides contribuent principalement à atténuer les sécheresses hydrologiques en ralentissant le processus de développement, en accélérant la récupération, en raccourcissant la durée et en réduisant la gravité des épisodes de sécheresse hydrologique. Cependant, les effets sont variables car ils peuvent avoir des impacts faibles et même aggraver les conditions de sécheresse. Les zones humides peuvent prolonger le temps de propagation de la sécheresse et affaiblir la transition des sécheresses météorologiques aux sécheresses hydrologiques. La probabilité de formation de sécheresse hydrologique due aux conditions météorologiques a diminué de 19% et 18% respectivement, pour le Gan River Bain et le Nelson River Bain, grâce aux services d'atténuation des zones humides. Ces résultats mettent en évidence les rôles d'atténuation de la sécheresse des zones humides et le cadre de modélisation proposé a le potentiel d'être utile pour aider la gestion du bassin sur les risques de sécheresse dans le contexte de l'atténuation du changement climatique."

05/03/2023

Le déclin des zones humides depuis 1700 (Fluet-Chouinard et al 2023)

"Les zones humides ont longtemps été drainées pour l'utilisation humaine, affectant ainsi fortement les flux de gaz à effet de serre, le contrôle des inondations, le cycle des nutriments et la biodiversité. Néanmoins, l'étendue mondiale de la perte de zones humides naturelles reste remarquablement incertaine. Ici, nous reconstruisons la distribution spatiale et le moment de la perte de zones humides par la conversion en sept utilisations humaines des terres entre 1700 et 2020, en combinant des enregistrements nationaux et infranationaux de drainage et de conversion avec des cartes d'utilisation des terres et des étendues de zones humides simulées. Nous estimons que 3,4 millions de km2 (intervalle de confiance 2,9–3,8) de zones humides intérieures ont été perdues depuis 1700, principalement pour être converties en terres cultivées. Cette perte nette de 21 % (intervalle de confiance de 16 à 23 %) de la superficie mondiale des zones humides est inférieure à celle suggérée précédemment par des extrapolations de données disproportionnées à partir de régions à forte perte. La perte de zones humides s'est concentrée en Europe, aux États-Unis et en Chine et s'est rapidement étendue au milieu du XXe siècle. Notre reconstruction élucide le moment et les moteurs de l'utilisation des terres des pertes mondiales de zones humides, fournissant une base historique améliorée pour guider l'évaluation de l'impact de la perte de zones humides sur les processus du système terrestre, la planification de la conservation pour protéger les zones humides restantes et la hiérarchisation des sites pour la restauration des zones humides."

19/11/2022

Les habitats aquatiques humains et la conservation des moules d’eau douce (Sousa et al 2021)

«Les habitats anthropiques d’eau douce peuvent offrir des perspectives sous-évaluées de conservation à long terme dans le cadre de la planification de la conservation des espèces. Cette question fondamentale, mais négligée, nécessite une attention particulière compte tenu de la vitesse à laquelle les humains ont modifié les écosystèmes d’eau douce naturels et des niveaux accélérés de déclin de la biodiversité au cours des dernières décennies. Nous avons compilé 709 enregistrements de moules d’eau douce (Bivalvia, Unionida) habitant une grande variété de types d’habitats anthropiques (des petits étangs aux grands réservoirs et canaux) et examiné leur importance en tant que refuges pour ce groupe faunique. La plupart des enregistrements provenaient d’Europe et d’Amérique du Nord, avec une nette dominance des canaux et des réservoirs. L’ensemble de données couvrait 228 espèces, dont 34 espèces menacées figurant sur la Liste rouge de l’UICN. Nous discutons de l’importance de la conservation et fournissons des conseils sur la façon dont ces habitats anthropiques pourraient être gérés pour assurer une conservation optimale des moules d’eau douce. Cet examen montre également que certains de ces habitats peuvent fonctionner comme des pièges écologiques en raison de pratiques de gestion contraires à la conservation ou parce qu’ils agissent comme un puits pour certaines populations. Par conséquent, les habitats anthropiques ne devraient pas être considérés comme une panacée pour résoudre les problèmes de conservation. Il est nécessaire de disposer de plus d’information pour mieux comprendre les compromis entre l’utilisation humaine et la conservation des moules d’eau douce (et d’autres biotes) dans les habitats anthropiques, compte tenu du faible nombre d’études quantitatives et du fort biais des connaissances biogéographiques qui persiste.»

« Dans un monde presque totalement dominé par l’homme et ses infrastructures, il ne fait aucun doute que les habitats anthropiques augmenteront en nombre et en étendue spatiale à l’avenir. Par exemple, 3700 barrages hydroélectriques de plus de 1 MW sont actuellement proposés ou en construction, et de nombreux autres barrages de plus petite taille devraient être construits pour répondre à la demande mondiale croissante d’énergie, de contrôle des inondations et d’irrigation (Thieme et al., 2020; Zarfl et coll., 2015). Une situation similaire est vraie pour les canaux, car, par exemple, des dizaines de mégaprojets de transfert d’eau (c’est-à-dire des interventions d’ingénierie à grande échelle pour détourner l’eau à l’intérieur des bassins fluviaux et entre ceux-ci; Shumilova et al., 2018) sont prévus dans un avenir proche (Daga et al., 2020; Shumilova et coll., 2018; Zhan et coll., 2015; Zhuang, 2016). Par conséquent, l’importance écologique, conséquente et socio-économique des habitats anthropiques ne doit pas être ignorée et devrait augmenter.Les fonctions sociales et les services des habitats anthropiques peuvent changer au fil du temps, et influencer les objectifs de gestion. Par exemple, le passage d’une focalisation sur la navigation commerciale à des activités récréatives et à la préservation du patrimoine, ou le remplacement des anciens canaux d’irrigation par des technologies d’irrigation modernes, peut entraîner la désactivation ou même la destruction de certains habitats anthropiques (Hijdra et coll., 2014; Lin et coll., 2020; Walker et coll., 2010). Ces situations doivent être soigneusement évaluées, car certains de ces habitats anthropiques peuvent être colonisés par des moules d’eau douce et d’autres espèces présentant un intérêt pour la conservation.Les différences environnementales et biologiques entre les habitats anthropiques et naturels sont dans certains cas mineures et peuvent souvent être surmontées par l’ingénierie écologique, afin de rendre l’environnement plus approprié pour les moules d’eau douce et d’autres espèces endémiques, et/ou d’assister la dispersion pour permettre aux organismes endémiques appropriés d’atteindre ces écosystèmes artificiels (Lundholm et Richardson, 2010). Parfois, des activités mineures d’ingénierie écologique peuvent créer des habitats propices à la conservation de la biodiversité (par exemple, l’ajout de substrats appropriés et le contrôle des hydropériodes) qui imitent les conditions naturelles. La mise en œuvre de mesures susceptibles d’accroître l’hétérogénéité de l’habitat (ajout de bois ou de gros rochers, augmentation des refoulements) et l’utilisation de matériaux plus respectueux de l’environnement dans les cours d’eau canalisés (par exemple, dépôt de substrat avec des granulométries appropriées, utilisation de matériaux perméables autres que le béton) peuvent mieux convenir aux moules d’eau douce (et d’autres espèces) et même améliorer les services écosystémiques tels que la lutte contre les inondations et l’attrait des loisirs (Geist, 2011). Il y a beaucoup à apprendre sur ce sujet des habitats anthropiques situés dans des écosystèmes marins (voir par exemple Strain et al., 2018). De même, une gestion prudente des niveaux d’eau dans ces habitats anthropiques en utilisant, par exemple, des techniques de télédétection pour évaluer les changements spatiaux et temporels de l’hydropériode (voir Kissel et al., 2020; encadré 3), en particulier dans des conditions de sécheresse, peut être essentiel pour réduire la mortalité. En fait, de nombreux barrages disposent déjà de programmes en place de surveillance des données à petite échelle pour s’assurer que les niveaux d’eau n’atteignent pas des niveaux critiques et ces programmes peuvent être utilisés pour mieux gérer les niveaux des rivières et réduire la mortalité des moules. »

« Notre compréhension de la façon dont les habitats anthropiques affectent les moules d’eau douce en est à ses balbutiements, avec plus de questions que de réponses (c.-à-d. certains exemples montrant leur importance pour la conservation et d’autres montrant leur rôle en tant que pièges écologiques). Par conséquent, des comparaisons écologiques minutieuses devraient être effectuées en tenant compte des échelles spatiales et temporelles appropriées. La connectivité et le temps écoulé depuis la construction peuvent être des aspects clés auxquels il faut prêter attention, car nous prévoyons qu’une connectivité accrue et des structures plus anciennes permettront la succession à une communauté plus stable, avec une augmentation de la diversité et de l’abondance des espèces de moules d’eau douce. Un autre aspect clé à prendre en compte est le type de matériau utilisé dans la construction de ces structures. Par exemple, on s’attendrait à ce que la valeur de conservation d’un canal entièrement en béton soit très différente de celle d’un canal contenant des sédiments naturels. Pour une espèce benthique, telle qu’une moule d’eau douce, cette situation devrait être soigneusement évaluée et guider la mise en œuvre future de solutions fondées sur la nature (voir Palmer et coll., 2015). Compte tenu de la prédominance des structures en béton dans les écosystèmes aquatiques et de leurs effets négatifs sur de nombreux aspects écologiques (pour une revue, voir Cooke et al., 2020), les études futures devraient viser à développer des matériaux plus respectueux de l’environnement et plus durables. Ces nouveaux matériaux, y compris le béton plus perméable et les matériaux fibreux tels que les cordes floues (Cooke et al., 2020), peuvent bénéficier non seulement au biote, mais aussi aux humains (par exemple grâce à un cycle biogéochimique amélioré), avec des coûts environnementaux, sociaux et économiques plus faibles (Palmer et al., 2015).Les recherches futures devraient comprendre l’élaboration de programmes de surveillance axés sur la comparaison des habitats anthropiques avec les écosystèmes naturels adjacents. Des outils nouveaux et émergents tels que les technologies de télédétection et l’ADN environnemental peuvent être d’une grande aide non seulement pour détecter les espèces rares et envahissantes, mais aussi pour caractériser les écosystèmes terrestres adjacents (Prié et al., 2020; Togaki et coll., 2020). Les données générées par de nouvelles techniques de télédétection, telles que l’imagerie aérienne pour estimer la surface et l’hydropériode (voir Kissel et al., 2020), peuvent être essentielles pour améliorer la comprendre la dynamique hydrologique des habitats anthropiques. Dans le même ordre d’idées, étant donné que les habitats anthropiques sont affectés par des facteurs de stress mondiaux, tels que la perte d’habitat, la pollution, les espèces envahissantes et le changement climatique, leurs effets devraient être évalués simultanément.La valeur sociale des habitats anthropiques est également particulièrement importante à évaluer à l’avenir, en utilisant, par exemple, les connaissances écologiques locales et l’i-écologie ainsi que des outils culturomiques (voir Jarić et al., 2020; Sousa et al., 2020) pour déterminer comment le grand public perçoit ces habitats en termes de conservation de la biodiversité. De plus, les études évaluant les réponses fonctionnelles, telles que les taux de filtration, le cycle des nutriments et la bioturbation dans les écosystèmes anthropiques par rapport aux écosystèmes naturels, sont totalement inexistantes et ces lacunes limitent notre compréhension des réponses fonctionnelles des moules d’eau douce à ces infrastructures. Enfin, et bien que complètement spéculatives compte tenu de l’inexistence d’études, ces structures anthropiques aquatiques pourraient avoir des implications évolutives (voir Johnson & Munshi-South, 2017; Schilthuizen, 2019 pour les zones urbaines). Les moules d’eau douce pourraient s’adapter à ces habitats anthropiques, et cette situation pourrait être extrêmement intéressante à étudier à l’avenir. »

08/11/2022

La gestion humaine passée des lacs d’Ecosse a pu créer de la biodiversité (Stratigos 2022)

25/12/2020

Les moulins alimentent les sols, aquifères et zones humides lors des saisons pluvieuses

07/10/2020

Mares et plans d'eau comme réservoirs de biodiversité végétale (Williams et al 2020)

Au terme d'une étude expérimentale de 9 ans, des chercheurs anglais montrent que les plans d'eau représentent un réservoir important de biodiversité des plantes dans les bassins versants dominés par l'agriculture. Les mares d'eau propre se révèlent les milieux les plus riches, avec une augmentation de 26% de la diversité totale du bassin et de 181% des espèces rares de plantes. Ces travaux, qui font suite à de nombreux autres, montrent l'urgence de prendre en compte les plans d'eau dans la gestion des bassins versants, alors que ce sujet a été en large part ignoré par la directive cadre européenne et par les programmes de gestion publique. Le vivant aquatique et semi-aquatique est loin de se résumer aux rivières, qui focalisent quasiment toute l'attention.

Comment améliorer la biodiversité aquatique en zones à usage agricole dominant? Pour répondre à cette question, Penny Williams et ses collègues ont analysé les plantes de différents types de milieux de ces bassins versants (rivières et ruisseaux, plans d'eau, fossés), avec le suivi "avant-après" sur une décennie de dispositifs expérimentaux: création de mares, de barrages d'embâcles, de plan d'eau de gestion de crues.

Cette zone d'étude "Water Friendly Farming" se situe dans trois sous-bassins versants de la rivière Welland et de la rivière Soar dans le Leicestershire, en Angleterre. Chaque sous-bassin étudié a une superficie d'environ 10 km2. Les bassins versants ont des géologies, des topographies et des utilisations des terres très similaires. Il s'agit d'une région de collines basses (95–221 m d'altitude) dominées par les sables fluvio-glaciaires du Pléictocène, les graviers et les argiles. Dans les fonds de vallée, les strates jurassiques sont recouvertes de dépôts récents d'alluvions ou de colluvions. L'agriculture dans ces bassins versants est mixte: terres arables principalement sous colza et blé d'hiver avec des haricots ou de l'avoine intermédiaires, prairies utilisées pour le pâturage des bovins et des moutons, pour le foin ou l'ensilage.

Voici le résumé de leur travail :

"Il s'agit de la première étude qui décrit l'effet de l'ajout de mesures d'atténuation en faveur de la biodiversité d'eau douce de tous les types de plans d'eau dans les bassins versants agricoles. Nous avons mesuré la richesse alpha (site) et gamma (bassin versant) annuellement sur une période de neuf ans dans tous les cours d'eau, plans d'eau et fossés de trois bassins versants supérieurs des plaines anglaises, et nous avons étudié si la biodiversité des plantes d'eau douce pouvait être augmentée en ajoutant : (i) des mesures de services écosystémiques multifonctionnels pour intercepter les polluants, stocker l'eau et promouvoir la biodiversité, et (ii) des mesures de protection de la biodiversité uniquement.

En l'absence de mesures, tous les bassins versants ont connu une baisse de la richesse en macrophytes au cours de l'enquête (perte moyenne d'espèces de 1% par an, perte d'espèces rares de 2% par an). Les plans d'eau étaient un habitat clé avec une influence disproportionnée sur les tendances des bassins versants. Cinq ans après l'introduction des mesures, la colonisation naturelle des plans d'eau à services écosystémiques (ruisseaux et fossés endigués, plans d'eau alimentés ruissellement, plans d'eau de stockage des crues) a largement annulé la perte de fond d'espèces végétales mais, c'est à noter, n'a pas rétabli la perte de plantes rares. L'ajout de mares d'eau propre en tant que mesure d'amélioration de la biodiversité uniquement a apporté des avantages substantiels: augmentation de la richesse totale du bassin hydrographique de 26% et du nombre d'espèces végétales rares de 181%. Les populations d'espèces spatialement restreintes ont également augmenté. L'ajout de barrages d'embâcles en tant que mesure de biodiversité n'a pas affecté la richesse ou la rareté des plantes.

Les résultats suggèrent que les mesures des services écosystémiques pourraient apporter certains avantages de la biodiversité aux bassins versants agricoles. La création de mares d'eau propre spécifiquement ciblés pour la biodiversité pourrait avoir un potentiel considérable en tant qu'outil pour aider à endiguer, voire inverser, le déclin en cours de la biodiversité des plantes d'eau douce dans les paysages agricoles."

Ce schéma montre les variations de diversité alpha et gamma selon les types de milieux suivis. On observe en particulier la faible diversité alpha et rareté alpaha des lits mineurs (streams) en zone agricole.

Extrait de Williams et al 2020, art cit.

Discussion

La recherche anglaise produit beaucoup de travaux d'études de la biodiversité des milieux anthropiques de type plans d'eau, étangs, mares, canaux (voir ci-dessous "pour aller plus loin"). Ces travaux restent rares en France, où l'attention des gestionnaires et chercheurs a été très concentrée sur les rivières, en particulier les milieux lotiques. C'est aggravé par le fait que le directive cadre européenne sur l'eau a incité à négliger voire oublier l'existence des plans d'eau, conduisant à sous-estimer leur réalité (voir Touchart et Bartout 2020). Or, la recherche sur des milieux lentiques et artificiels montre que ceux-ci hébergent une diversité importante, notamment pour les plantes, les insectes, les amphibiens. Nous souhaitons que l'écologie aquatique prenne en compte l'ensemble des enjeux, et se penche davantage sur la réalité complexe du vivant à l'Anthropocène.

Concernant l'importance des mares (et étangs), elle a déjà été relevée dans de nombreux travaux. Nous incitons donc les propriétaires (communes, particuliers, exploitants) qui disposent du foncier nécessaire à en créer. On doit rappeler que 90% des zones humides ont disparu au cours du dernier millénaire (dont une large part au cours du dernier siècle) en France, ce qui forme certainement la plus forte pression historique sur le vivant aquatique et semi-aquatique. Comme la France et l'Europe développent des paiements pour services environnementaux, des fonds orientés vers ce choix de recréation de petites zones humides auront des effets bénéfiques pour le vivant, outre de possibles usages sociaux.

Référence : Willimas P et al (2020), Nature based measures increase freshwater biodiversity in agricultural catchments, Biological Conservation, 244, 108515

Pour aller plus loin

Vers une étude du limnosystème (Touchart et Bartout 2018)

La biodiversité négligée des fossés, mares, étangs et lacs (Davies et al 2008)

16/08/2020

Même en sécheresse et canicule, les inconscients dénigrent et détruisent les retenues d'eau

« Bien sûr qu’il faut retenir l’eau, mais dans les sols, pas en surface où une bonne part va s’évaporer par fortes chaleurs, affirme l’hydrogéologue Christian Amblard, directeur de recherche honoraire au CNRS et vice-président du Groupe scientifique de réflexion et d’information pour un développement durable et de l’association Preva (Protection de l’entrée des volcans d’Auvergne). Des études récentes ont conclu que les pertes sur les lacs de l’Ouest américain peuvent atteindre 20 % à 60 % des flux entrants, c’est considérable. D’autres, réalisées en Espagne, ont conclu que dans les régions les plus équipées de barrages, les sécheresses sont deux fois plus intenses et plus longues. »

Les retenues d’eau assèchent les tronçons de rivières situés en aval, détruisent les écosystèmes, noient les zones humides. La problématique est la même pour les grandes bassines, explique-t-il en substance. « C’est donc une hérésie totale de faire passer les ressources en eau souterraines en surface au profit de seulement 6 % des terres équipées pour être irriguées », conclut-il.

Son point de vue est partagé par nombre d’hydrologues. Ainsi Florence Habets, chercheuse en hydrométéorologie (directrice de recherche CNRS et professeure attachée à l’Ecole normale supérieure) déclarait-elle au Monde, à l’été 2019 : «Le moyen le plus efficace de garder la ressource hydrique, ce sont les nappes et les sols qui se gorgent de volumes conséquents et les transfèrent vers le sous-sol. Augmenter nos capacités de stockage avec l’idée que nous pourrons poursuivre les mêmes activités, les mêmes cultures aux rendements fantastiques, est un leurre (…). En outre, le remplissage de ces infrastructures en automne peut contribuer à augmenter la durée des pénuries.»

Chaque année, sécheresses et canicules se répètent désormais. Chaque année, nous avons droit aux mêmes éléments de langage de la part de certains experts et médias. Nous avions déjà exprimé l'an passé notre irritation face à la manière dont les choses sont présentées.

Les chercheurs Inresta et Onema ont produit entre 2013 et 2016 une synthèse sur les effets cumulés des retenues (Carluer et al 2016). L'une de leurs principales conclusions est que le sujet est aujourd'hui très mal traité par la recherche en dehors du cas particulier des grands barrages-réservoirs. On manque des données physiques de mesure (rétention, infiltration, évaporation) sur les différents types de retenues, de géologie et d'hydrologie. A dire vrai, on ne sait même pas combien de plans d'eau sont présents sur les territoires, car la directive cadre européenne et son interprétation française les ont fait disparaître du radar (Touchart et Bartout 2020).

Le schéma suivant, extrait de cette expertise de 2016, rappelle que les retenues ont aussi un rôle d'infiltration de l'eau vers les sols et les nappes, ce qui est encore plus vrai quand ces retenues dérivent des canaux (servant à l'irrigation, l'énergie, l'agrément selon les cas) et donc multiplient les occasions d'échange hydrologique.

Si le but est de stocker et répartir (en surface, en sol, en nappe, en croissance végétale) les eaux excédentaires de l'autonome au printemps pour affronter de la meilleure manière possible les étés, comment les réseaux de retenues et de canaux peuvent-ils être jugés inutiles? Pourquoi réduire la question à la sécheresse agricole - certes, première cause de consommation d'eau en été -, alors que la sécheresse hydrologique a aussi comme enjeu la présence locale d'eau partout pour le vivant et pour la société? Les poissons des petites rivières et leurs riverains, les villages traversés par des biefs, les étangs et leurs habitants n'ont-ils pas eux aussi droit à la considération?

Voici 2 ans, huit scientifiques ont fait tourner des modèles climatiques et hydrologiques pour analyser la possible évolution des sécheresses au 21e siècle, en distinguant la sécheresse météorologique (défaut de précipitations), la sécheresse agricole (sols secs), la sécheresse hydrologique (baisse des nappes et débits). Leur travail (encore provisoire car les modèles doivent s'améliorer) montre que les épisodes de sécheresses devraient globalement s'aggraver dans la plupart des régions du monde, surtout aux latitudes moyennes comme la France et l'Europe. Plus on émet de gaz à effet de serre, plus l'impact sera fort: la prévention par transition énergétique est donc déjà une première nécessité. Les auteurs montrent aussi que l'on peut conjurer les sécheresses agricoles, mais au risque d'aggraver les sécheresses hydrologiques si l'usage de l'eau est localement excessif, notamment pour l'irrigation. Il devient donc indispensable d'avoir une vue précise de la ressource en eau de chaque bassin et de ses connexions à l'aval, tant pour les besoins de la société que pour la préservation des milieux aquatiques (Wan et al 2018).

Des travaux récemment parus montrent que la préservation des retenues de moulins, d'étangs ou de plans d'eau a des intérêts pour la gestion de l'eau. Or ces milieux sont aujourd'hui détruits et asséchés au nom d'une continuité écologique exigeant que toute l'eau passe dans le lit mineur et ne soit plus retenue, même si cela élimine des milieux aquatiques et humides en place comme des plans d'eau ou des canaux. Le résultat est souvent la discontinuité hydrique en été, avec des lames d'eau faibles offrant peu de refuge au vivant, voire des assecs éliminant toute vie aquatique.

Deux chercheurs de l'université d'Aix-la-Chapelle montrent que l'implantation millénaire des moulins à eau a modifié progressivement la morphologie des lits mineurs et majeurs des rivières de plaine d'Europe occidentale. Dans ce type de cours d'eau, la suppression des ouvrages de moulin (chaussées, écluses, déversoirs) conduit à des incisions de lit mineur, à des moindres débordements en lit majeur d'inondation (donc des assèchements), à des transferts de sédiments plus fins (plutôt jugés néfastes en colmatage de fond) (Maaß et Schüttrumpf 2019).

Une étude de quatre chercheurs de l'université d'Orléans sur un site à étang artificiel et zone humide naturelle du Limousin montre que le bilan hydrique d'un étang en terme d'évaporation est meilleur que celui de la zone humide. Les scientifiques soulignent que leur observation va à l'encontre des discours tenus par certains gestionnaires publics de l'eau, qui militent aujourd'hui pour la destruction des retenues et canaux au nom de la continuité écologique, de la renaturation ou du changement climatique (Al Domany et al 2020).

Deux chercheurs polonais ayant étudié l'effet morphologique, sédimentaire et hydrologique de moulins présents depuis 7 siècles sur une rivière notent que leur abandon s'est traduit par une perte de la capacité de rétention locale d'eau dans les nappes et de la rétention globale d'eau de surface dans le bassin versant (Podgórski et Szatten 2020).

Dix chercheurs européens ont tiré la sonnette d'alarme : les milieux aquatiques et humides anthropiques (d'origine humaine), qui représentent 90% des plans d'eau et 30% des surfaces en eau de l'Europe, ont été purement et simplement effacés du radar de la directive cadre européenne sur l'eau et de sa mise en oeuvre par chaque pays. Or, quoique créés par les humains, ces milieux ont des effets sur les cycles biogéochimiques, sur les services écosystémiques et sur la biodiversité (Koschorreck et al 2020).

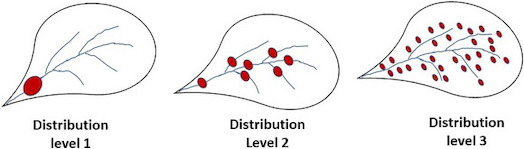

Dans une récente revue, trois chercheurs soulignent que les besoins en eau des sociétés ont peu de chance de décroître à horizon prévisible, et que chaque bassin se retrouve confronté à la question d'un stockage optimal de l'eau (Eriyagama et al 2020). Cette optimalité concerne la forme des stockages, pouvant être concentrée/centralisée ou au contraire plus ou moins distribuée:

L'optimalité exige aussi de prendre en compte ensemble les dimensions écologiques, sociales et économiques des choix démocratiques :

De tels travaux sont nombreux (lire les textes référencés en bas de cet article). On en vient donc à se demander : est-ce au nom d'une idéologie, ou d'un pouvoir bureaucratique, que certains dénigrent les retenues d'eau? Quand vague de chaleur après vague de chaleur les milieux aquatiques français seront asséchés, tandis que l'administration aura bloqué les projets de retenues et détruit celles qui existent au nom du dogme de la continuité prétendument "écologique", ces acteurs prendront-ils la responsabilité de leurs propos?

La question de l'eau est cruciale pour le vivant, avec un grand nombre d'espèces de milieux aquatiques et humides déjà sous pression, en état vulnérable. Elle est cruciale pour la société qui devra affronter des étés de plus en plus chauds et stressants. Elle est cruciale pour l'économie, dont des pans entiers sont à l'arrêt si les ressources sont taries. Il ne faut plus penser cette question selon des oppositions anciennes entre "naturel" et "artificiel" : des retenues gérées de manière écologiquement responsable, conçues ou aménagées pour ne pas entraver la circulation d'espèces qui en ont besoin, font partie des solutions. Ce n'est qu'un des outils d'une plus vaste panoplie. Mais un outil à assumer et utiliser.

Réponse à quelques idées reçues

Idée reçue #04: "Les ouvrages hydrauliques nuisent à l'auto-épuration de la rivière"

Idée reçue #09 : "Seuils, digues et barrages nuisent aux services rendus par les écosystèmes, qui demandent des rivières libres"

Idée reçue #10 : "Etangs et retenues réchauffent toujours les rivières et nuisent gravement aux milieux"

Idée reçue #16: "L'évaporation estivale des retenues nuit fortement aux rivières"

Idée reçue #17: "L'effacement des ouvrages hydrauliques permet de s'adapter au changement climatique"

Orientations pour une gestion durable de l'eau

Sécheresses et conditions climatiques extrêmes: les risques sont-ils correctement pris en compte dans la gestion des rivières?

Trois bilans à mener sur les bassins versants pour anticiper les crises de demain

Hausse des pluies extrêmes en France et rôle des ouvrages hydrauliques

Face aux sécheresses comme aux crues, conserver les ouvrages de nos rivières au lieu de les détruire

Le gouvernement doit cesser de négliger le rôle des plans d'eau, biefs et zones humides

16/07/2020

L'assèchement des étangs et marais, une politique publique (Dumont et Dumont 1845)

Adrien Dumont (1813-1869), magistrat, avocat à la Cour de Paris, publiciste, et Aristide Dumont (1819-1902), ingénieur des Ponts et chaussées, ancien élève de l'école Polytechnique, ont publié en 1845 un ouvrage sur l'organisation légale des cours d'eau. Le document est intéressant pour l'histoire du droit, mais aussi pour l'histoire des institutions et la compréhension de la manière dont la haute fonction publique a de longue date orienté la gestion de la nature en France.

Les auteurs homonymes y expriment une idéologie administrative dominante à leur époque. Nous publions ici deux extraits représentatifs sur les marais et les étangs. Ces zones humides y sont dépréciées comme inutiles, de moindre rendement que l'agriculture, source d'insalubrité (épidémie, épizootie). Les marais doivent être desséchés pour les auteurs — ce qui correspond à une longue tradition. Cette doctrine sera poursuivie jusque dans les années 1980. Après le vote de la loi sur l'eau en 1992, le rapport du préfet Bernard (1994) constatera que les deux tiers des zones humides ont disparu en France entre la fin du 19e siècle et la fin du 20e siècle. Quant aux étangs, Dumont et Dumont se montrent à peine plus tolérants à leur égard que pour les marais. Ils regrettent que le préfet ne soit pas plus dirigiste dans leur création et leur interdiction, évoquant avec nostalgie la loi du 14 frimaire an II ordonnant que tous les étangs du pays soient mis à sec...

Extraits

Le mot marais s'applique aux lieux situés en fond de bassin, couverts d'eaux qui deviennent stagnantes faute de canaux d'écoulement.

La législation a toujours tendu à encourager le dessèchement des marais.

Ces desséchements - présentent, en effet, un double but d'intérêt public. En restituant à la culture de vastes terrains, ils détruisent une des causes qui nuisent à la santé des hommes et à la prospérité des végétaux.

Un édit du mois de janvier 1607 contenait quelques dispositions éminemment favorables aux dessèchements. Non seulement la noblesse et le clergé pouvaient sans déroger s'intéresser dans ces entreprises, mais encore on exemptait de tous droits les matériaux nécessaires à leur exécution. Les terres desséchées devenaient nobles, n'étaient frappées d'aucun impôt pendant vingt ans , et les étrangers qui venaient se fixer sur les terrains. assainis étaient naturalisés de plein droit.

Dans le système des lois les plus anciennes, la moitié du fonds desséché était délaissée à l'entrepreneur du dessèchement; peu importait qu'il convînt au propriétaire de garder la totalité de ses terres, que l'amélioration n'eût été que d'une très-légère importance, cette inflexible proportion de la moitié ne se modifiait par aucun motif de convenance,

par aucune règle de justice. Les nombreuses difficultés survenues entre les concessionnaires de desséchement et les propriétaires de marais, ayant forcé d'avoir recours à d'autres moyens, on autorisa les entrepreneurs à exproprier les propriétaires à la charge de leur payer le prix des marais; mais il n'était que trop évident que cette expropriation heurtait directement toutes les habitudes , tous les droits de la propriété. D'ailleurs , cette faculté donnec t aux entrepreneurs n'était pas toujours pour eux un encouragement, car ils se trouvaient dans la nécessité de dépenser de grands capitaux au moment même Oll ils avaient besoin de toutes leurs ressources pour l'exécution des travaux.

L'assemblée nationale considéra les desséchements comme une mesure très-essentielle, et la loi du 5 janvier 1791 fut la preuve de toute sa sollicitude à cet égard ; mais cette loi ayant consacré de nouveau le principe de l'expropriation préalable, resta sans exécution, soit par l'effet du système vicieux qu'elle avait adopté, soit à cause des grands événements politiques qui la suivirent.

Cette législation exigeait d'autant plus une réforme qu'elle se lie intimement à l'intérêt général, à la santé, à la vie des hommes , et à l'accroissement des produits du territoire.

La loi du 16 septembre 1807 a été substituée à celle de 1791. Aujourd'hui, les entrepreneurs ne deviennent pas plus propriétaires d'une partie du terrain assaini qu'ils n'ont le pouvoir d'exproprier les marais à dessécher.

(...) Quoi qu'il en soit, il existe encore en France 800,000 hectares de marais ; c''est la quatre-vingt-septième partie du territoire ; ces terrains une fois assainis sont d'une qualité excellente, et on peut facilement en obtenir un revenu moyen de 100 fr. Supposons donc ces marais desséchés, et notre revenu agricole s'accroît immédiatement d'une somme de 80 millions; qui représente un capital de 2 milliards 500 millions. Si à cet accroissement de richesse on ajoute tous les avantages sanitaires qui doivent résulter des dessèchements, on aura la mesure de toute l'importance que le législateur doit y attacher. (...)

On appelle étang un amas d'eau réuni dans un terrain dont la partie inférieure est fermée par une digue ou une chaussée et dans lequel on nourrit ordinairement du poisson.

Sous l'empire des coutumes il était généralement permis de faire, de son autorité privée, des étangs sur son héritage, pourvu qu'on n'entreprît point sur les chemins ni sur les droits d'autrui.

Le projet du code rural apportait une restriction à cette liberté en prescrivant l'autorisation préalable du préfet dans le cas où la superficie de l'étang excéderait cinquante hectares, ou si la chaussée, quelle que fût la superficie de l'étang, devait être placée sur ou contre un chemin public. Dans cette double hypothèse le préfet était chargé de consulter le conseil municipal et les propriétaires intéressés.

Ce projet n'ayant pas été adopté, les étangs restent placés sous les règles du droit commun, en sorte que chacun a la faculté d'en établir sur son terrain à la seule condition de s'adresser au préfet pour faire fixer la hauteur de la chaussée ou du déversoir et de prendre des mesures telles que le gonflement des eaux ne puisse porter préjudice aux propriétaires supérieurs et que leur écoulement ait lieu sans nuire à ceux dont les fonds sont situés en aval.

Il est à regretter que l'autorisation de l'administration ne soit pas nécessaire pour l'établissement des étangs dont les émanations occasionnent trop souvent dans nos campagnes des maladies épizootiques; d'ailleurs ils occupent une étendue de terrain qui, livrée à la culture, donnerait de nouveaux éléments de prospérité à l'industrie agricole.

L'assemblée nationale avait compris combien la destruction des étangs est commandée dans l'intérêt de la salubrité et de l'agriculture. Aussi a-t-elle rendu une loi spéciale (Voy. la loi du 11 sept. 1792) pour autoriser les conseils généraux (aujourd'hui les préfets) à ordonner cette destruction , sur la demande formelle des conseils généraux des communes, et d'après les avis des administrateurs du district, lorsque les étangs peuvent occasionner, par la stagnation de leurs eaux, des maladies épidémiques ou épizootiques, ou que par leur position ils sont sujets à des inondations qui envahissent et ravagent les propriétés inférieures.

Bientôt le législateur fit un pas de plus. L'existence de cette sorte de propriété lui parut incompatible avec le salut des habitants et, par une loi du 14 frimaire an II, il ordonna que, sauf quelques exceptions, tous les étangs seraient mis à sec, sous peine de confiscation au profit des citoyens non propriétaires des communes où sont situés lesdits étangs.

Le sol des étangs desséchés devait être ensemencé en grains de mars ou planté en légumes propres à la subsistance de l'homme.

Mais cette dernière loi fut malheureusement rapportée par une autre du 13 messidor an III.

Cette nouvelle loi chargea les administrateurs du département de faire reconnaître par des agents les moyens de faire prospérer l'agriculture, et de rendre l'air plus salubre, dans les contrées connues ci-devant sous les noms de Sologne, Bresse et Brenne; d'y faire cesser, ainsi que dans toutes les autres parties de la république, les abus résultant de l'élévation des eaux pour le service des moulins; de donner aux rivières obstruées et encombrées un libre cours; d'indiquer les mesures les plus efficaces pour ordonner et faire maintenir les lois de police, tant sur le cours des eaux d'étangs que des marais qui se forment annuellement; d'ouvrir notamment dans les trois contrées ci-dessus désignées des canaux de navigation pour le tout être présenté au plus tard dans le délai de trois mois à la convention, et être statué par elle sur les mesures les plus efficaces pour chaque contrée.

Source : Dumont Adrien, Dumont Aristide (1845), De l'organisation légale des cours d'eau sous le triple point de vue de l'endiguement, de l'irrigation et du desséchement, ou Traité des endiguements, des alluvions naturelles et artificielles, des irrigations...: avec la jurisprudence, suivi d'un exposé de la législation lombarde, L. Mathias, paris, 535 p.

A lire aussi

La mémoire des étangs et marais (Derex 2017)

La mémoire des fleuves et rivières (Lévêque 2019)

Mille ans d'histoire des zones humides

15/07/2020

Les scientifiques appellent à explorer d'urgence les "trésors cachés" mais négligés des milieux aquatiques d'origine humaine (Koschorreck et al 2020)

"Les plans d'eau artificiels comme les fossés, les étangs, les déversoirs, les réservoirs, les échelles à poissons et les canaux d'irrigation sont généralement construits et gérés de manière à optimiser leurs objectifs. Cependant, ces systèmes aquatiques créés par l'homme ont également des conséquences imprévues sur les services écosystémiques et les cycles biogéochimiques. Les connaissances sur leur fonctionnement et les éventuels services écosystémiques supplémentaires sont médiocres, en particulier par rapport aux écosystèmes naturels.

Une analyse SIG indique qu'à l'heure actuelle, seuls ~10% des eaux de surface européennes sont couvertes par la directive-cadre européenne sur l'eau et qu'une fraction considérable des systèmes exclus sont probablement des systèmes aquatiques créés par l'homme. Il existe un décalage évident entre la possible importance élevée des plans d'eau d'origine humaine et leur faible représentation dans la recherche et les politiques scientifiques.

Nous proposons un programme de recherche pour dresser un inventaire des écosystèmes aquatiques d'origine humaine, soutenir et faire avancer la recherche pour approfondir notre compréhension du rôle de ces systèmes dans les cycles biogéochimiques locaux et mondiaux ainsi que pour identifier d'autres avantages pour la société. Nous soulignons la nécessité d'études visant à optimiser la gestion des systèmes aquatiques d'origine humaine compte tenu de toutes leurs fonctions et à soutenir des programmes conçus pour surmonter les obstacles à l'adoption de stratégies de gestion optimisées."

Dans le détail, les chercheurs rappellent que la directive européenne sur l'eau (DCE) a centré ses analyses sur une fraction des écoulements naturels, mais du même coup ignoré l'analyse et le suivi de nombreuses réalités hydrologiques :

"la DCE ne couvre qu'une fraction des eaux de surface existantes. Une première estimation utilisant des bases de données publiques révèle qu'environ 90% des masses d'eau douce européennes (lacs, rivières, ruisseaux) ne relèvent pas de la DCE, ce qui indique un grand manque d'informations en termes de nombres, de superficie, de volumes, d'hydrologie , biogéochimie, écologie et services écosystémiques des systèmes d'eau douce. Notre analyse montre que les rapports de la DCE couvrent environ 70% de la superficie des eaux de surface européennes et ne parviennent pas spécifiquement à traiter les petits plans d'eau, qui sont connus pour avoir un impact conséquent sur les cycles biogéochimiques (Holgerson et Raymond 2016). Surtout, bien qu'il vise à inclure les fonctions et les exigences des écosystèmes écologiques et sociétaux, la DCE ne parvient pas à aborder certains aspects, tels que les processus fondés sur l'eau qui contribuent aux émissions de gaz à effet de serre (GES) (Moss et al. 2011). Le fait que les plans d'eau artificiels soient pour la plupart exclus de la proposition de règle américaine sur la qualité de l'eau (EPA 2015) montre que nos conclusions ne se limitent pas à l'Europe."

A propos des étangs, ils soulignent par exemple :

"Bien que le but principal des étangs d'aquaculture soit la production, ils fournissent également diverses autres fonctions de l'écosystème telles que la régulation des inondations, la régulation du climat, le maintien de la complexité structurelle et la biodiversité dans le paysage et / ou la rétention des sédiments, de la matière organique, des nutriments et micro-polluants et peuvent être utilisés pour les loisirs (Boyd et al. 2010; Gaillard et al. 2016; Four et al. 2017). Les objectifs de chaque étang peuvent entrer en conflit les uns avec les autres, le compromis le plus courant entre les besoins de maximiser la production de poisson et les besoins de bonne qualité de l'eau, les manipulations de l'eau et les services écosystémiques (Pechar 2000; Verdegem et Bosma 2009)."Ou encore à propos des seuils (déversoirs) et petits barrages :

"les petits plans d'eau artificiels dérivés des déversoirs sont extrêmement actifs en termes de processus biogéochimiques, modifiant profondément la structure et le fonctionnement des écosystèmes fluviaux loin en aval de leur emplacement (Fencl et al. 2015). Ils abritent un certain nombre de services écosystémiques offrant des avantages à la société comme la production d'électricité, les infrastructures d'irrigation ou les loisirs (Winemiller et al. 2016). Cela est particulièrement vrai dans les pays arides et semi-arides, où les lacs naturels de plaine sont rares, et les écosystèmes créés par l'homme tels que les déversoirs sont souvent les seules caractéristiques lacustres du paysage."Au final, les chercheurs observent une carence des connaissances scientifiques sur ces milieux aquatiques artificiels

"Nous avons identifié ici un certain nombre de lacunes importantes dans les connaissances:Pour y remédier, les auteurs insistent sur la nécessité de développer une analyse scientifique rigoureuse:

- Les informations sur l'abondance et la couverture surfacique de ces systèmes sont encore insuffisantes. Ces informations sont à la base d'une mise à l'échelle des effets.

- Les informations sur le cycle biogéochimique dans ces systèmes sont médiocres. On ne sait pas dans quelle mesure le fonctionnement biogéochimique de ces systèmes de plans d'eau artificiels est comparable ou s'écarte des systèmes naturels.

- Les multiples services socio-écologiques fournis par les différents plans d'eau créés par l'homme doivent être identifiés.

- Les options de gestion et leur interaction avec et effet sur la biogéochimie ne sont pas suffisamment explorées."

"Sur la base de cette analyse, nous proposons un programme de recherche:Discussion

- Soutenir la construction d'un inventaire des différents systèmes. Les approches prometteuses sont l'utilisation de bases de données publiques intégrant des données de télédétection et des flux de travail, et des réseaux de capteurs distribués in situ.

- Soutenir et faire avancer la recherche pour approfondir notre compréhension de la biogéochimie des systèmes d'eau artificiels. Les études sur les émissions de gaz à effet de serre et la dynamique des nutriments sont particulièrement pertinentes.

- Soutenir la recherche sur l'identification des avantages pour la société, y compris les pêcheurs, les agriculteurs, l'industrie, les agences gouvernementales, les utilisateurs récréatifs et les visiteurs qui ne relèvent pas de la fonctionnalité immédiate de ces systèmes.

- Soutien sécurisé aux études visant à l'optimisation de la gestion des systèmes d'eau d'origine humaine compte tenu de la fonctionnalité immédiate de ces systèmes ainsi que de leurs autres services.

- Soutenir et faire progresser les programmes conçus pour surmonter les obstacles à l'adoption de stratégies de gestion optimisées."

Le travail de Matthias Koschorreck et de ses collègues n'est pas isolé. Un nombre croissant de chercheurs pointe que les représentations ayant alimenté le directive cadre sur l'eau de 2000 en Europe (ou la loi sur l'eau de 2006 en France) sont incomplètes. Le paradigme de l'eau comme milieu naturel devant se comprendre par approche biophysique exclusive est défaillant à inspirer une politique publique équilibrée. D'une part, il ignore la dimension sociale de l'eau et des services rendus par des écosystèmes. D'autre part, il méconnaît plusieurs millénaires d'occupation des bassins versants ayant non seulement modifié les fonctionnements naturels des rivières, mais aussi créé d'innombrables milieux anthropiques, que l'on appelle souvent des "nouveaux écosystèmes" (voir par exemple Chester et Robson 2013, Sneddon et al 2017, Hill et al 2018, Clifford et Hefferman 2018, Evans et Davis 2018, Mooij et al 2019, Touchart et Bartout 2020).

L'ignorance de ces milieux aquatiques et humides d'origine humaine est problématique car elle prive leurs propriétaires privés comme les gestionnaires publics d'informations qui pourraient être utiles à une meilleure gestion au plan de préservation de l'eau, du bilan carbone, de la dépollution ou encore de la conservation de la biodiversité. Elle est encore plus critique dans des pays comme la France où une politique d'Etat autoritaire a considéré que tout ouvrage hydraulique est un problème a priori au regard d'une naturalité ou fonctionnalité idéale des cours d'eau, ce qui a produit à partir de 2009 un engagement public (financier et règlementaire) en faveur de la destruction de ces ouvrages et de leurs milieux (réforme dite de "continuité écologique").

A de multiples reprises, nous avons alerté les préfets, les agences de l'eau, l'office de la biodiversité, le ministère de l'écologie et les parlementaires sur le manque de connaissance de ces milieux et sur le caractère bâclé des études d'impact qui en sont faites (voir ce guide pour des études de terrain plus conformes aux observations de la science contemporaine et non à des vues essentiellement halieutiques, voir cet article sur les biais d'expertise qui n'intègrent pas les dimensions multiples de l'eau). Certains font évoluer peu à peu leur discours, comme des agences de l'eau cessant de considérer tout ouvrage hydraulique comme problème en soi (à défaut d'engager activement leur analyse socio-écologique, hélas). D'autres se braquent au contraire sur des choix faits dans les années 1990 dont on mesure pourtant les limites épistémologiques et les oppositions suscitées. Il est temps de remettre à jour la politique de l'eau en France, en l'adaptant aux connaissances en évolution rapide. C'est d'autant plus nécessaire que le changement climatique, plus intense que prévu selon certains modèles, est en train d'imposer son agenda et de faire de l'eau un enjeu majeur en Europe. Face à ce défi, le programme consistant à simplement valoriser un état antérieur de la nature et à condamner toute artificialisation est insatisfaisant. Et dangereux.

Référence : Koschorreck M (2020), Hidden treasures: Human-made aquatic ecosystems harbour unexplored opportunities, Ambio, 49, 531–540